茶馆文化老舍茶馆的文化内涵茶叶连锁十大品牌茶馆喝茶吃饭的文案

近日,孟京辉版《茶馆》首次在北京保利剧院完成了首轮演出

近日,孟京辉版《茶馆》首次在北京保利剧院完成了首轮演出。此版《茶馆》去年在乌镇戏剧节首演后,于全国多座城市完成巡演,并于今年7月在法国阿维尼翁戏剧节IN单元与10月的圣彼得堡第29届“波罗的海之家国际戏剧艺术节”演出。

从孟京辉版《茶馆》去年首次亮相,伴随这部作品的各种声音与争议便始终不断,而当这部作品首次回到它的发源地北京,无论从现场还是网络,观众对该作品的评价已形成两级,褒贬不一的声音似乎在近日到达了一个顶点。

对孟京辉《茶馆》的骂声异常响亮,持续不断,总纲一句话:这不是老舍的《茶馆》。且不论原作精神,在孟京辉的舞台上如影随形。就是回到最传统的线性叙事层面来看,孟京辉虽加入大量通俗流行文化元素和其他西方经典文本,以拼贴的方式凸显异质性、不和谐性,但是,《茶馆》剧本最重要的人物关系和“起、承、转”三部分结构,仍被保持完整。

《茶馆》是否只属于老舍?或者说,被对标的人艺版话剧《茶馆》是否就是原剧作者的全部意图?对文艺伦理稍有常识者,都能回答这两个问题。答案无疑都是“否”。

我相信,大部分观众的评价是朴素、真挚、发自内心的。对于传统的热爱,对于“中国经典”的自豪,在近年已成为新的主流审美。

但有一个问题值得探讨,传统文化到底是什么?更具体的问题是:中国的戏剧传统到底是什么?《茶馆》首演至今61年,在中国内地仅诞生过5个版本。(包括北京人艺的焦菊隐导演版)。

这与莎士比亚、契诃夫、奥尼尔等西方剧作家相比,数量实在微薄,但与中国剧作家相比,比如汤显祖、曹禺,好像又不算少得太多。

“厚古薄今”难道是中国剧作家逃脱不了的宿命?“厚古薄今”的本质是不是“厚古”,而是偏见,这种偏见绝不仅限于文艺欣赏,而贯穿于人类全部历史。但是,《茶馆》的争议格外大。也许是因为,这个剧本曾是中国戏剧之路走向哪里的“天启”。它糅合斯坦尼体系和中国古典戏曲所达到的完美高度,令人难以克服重复它、成为它的。

孟京辉的《茶馆》在阿维尼翁演出时,也遭遇法国媒体的恶评,“想象中的古中国形象”被完全击碎。西方并不是一个地域概念,在当代中国的不同的观众群体中,通过《茶馆》也淋漓尽致地显示了这种双重参照体系。西方对于异国情调的需求,和中国当代观众对传统文化的简单化理解,在此重叠了茶馆文化。

此次事件中,一个新特点引人注意:一批年轻人加入“骂孟”阵营。对此,我心生悲凉。年轻人的声音通过网络社交媒体被放大、发酵,面对自己不理解的作品,那种毋庸置疑、理直气壮,令高冷的当代艺术界、奢侈品界已屡屡低头,但那毕竟是商业领域。如果戏剧改编也要遭此一劫,那可真是寰宇同此炎凉。

舞台的本质是交流,文化交流更是目前文化工作的重点题义。但交流并不只在不同国家、地区之间,交流的真正意义是人与人,对此,我们还有更多工作需要做。

基于此次孟京辉版《茶馆》引发争议,观众的不理解与创作者表达出现的偏差,我们想探讨,为什么老舍先生的《茶馆》这么些年呈现难改编的局面?在对待经典改编时我们又应该抱有什么样的态度?

新京报记者采访著名戏剧评论家林克欢,知名评论家、学者、近代史研究者解玺璋及中央戏剧学院戏文系教授麻文琦,这三位学者说出了自己的观点。

1.《茶馆》在中国戏剧中的地位无可动摇,不说是最好或无法超越,至少这部作品从现实主义戏剧的角度已经达到一定的高度。《茶馆》整个舞台可谓精益求精,无论从各个方面,焦菊隐用了太多心血,他在舞台上所展现出来的空间非常有象征意义,当时中国评论没有人提到过这些东西,但外国人极其敏感,他们没有想到中国的话剧舞台、现实主义的戏剧能走到这一步,舞台的很多表现都带有象征的意味,把一个时代、一群人变成了人类的生存处境茶馆文化。另外,老舍的语言能力,在目前作家里很难找得到。仅以第一幕为例,几个重要角色,每个角色只说两三句话,居然能够让观众牢牢记住。除此之外,里面很多茶客,将近一个钟头没有一句话,但是他在台上坐得住,观众不觉得难受,两个演员憋了40 分钟就说一句“将!”这就是为什么西方导演看了人艺的茶馆以后,评价“满台都是角,没有群众演员”。所以说,现在的导演很难有这么大的用心。

其实探讨《茶馆》为什么难动是一篇很大的文章,难度在于,创作者的视野与思维方式,能否与老舍达到同样的高度,这可不是一下子能做得到的。老舍写《茶馆》,其实对于那种落日的余晖,以及一个时代的没落走远后,他仍然对这些人充满着同情。关于《茶馆》里更加内涵的东西,其实后来的改编者基本上很难感同身受。

2.改编者一定要对经典有敬畏的态度,认真对待的态度,向前人学习和他们对话的态度,如何能真正地产生对话,你是可以超越他的,从他的某一个角度去突破。《茶馆》可以改编是一回事,改编的好不好是另外一回事,如果一部经典的戏剧作品只能做得像人艺版那样,那是完全不对的。

3.观众要仔细地看戏,要尊重作家,也要尊重导演,尊重演员。可以批评他,但首先你要尊重他,这是他的创造,你可以说演的不好,但必须尊重他。对人的尊重和批评是两回事。我们太多人爱随便发评论,很少能去好好看一本小说,很少人能好好静静地去看一台戏。现在人人都爱K歌,没人仔细去听歌。现在很多人说,跟作家真正的对话,其实都没有真正的对话。

1.《茶馆》难改编,是作品本身表达的东西比较成熟,新的创作者肯定要在作品中表达出自己不同于原作全新的想法,利用这个作品原有的艺术元素表达新的内容,如何将这些元素重新组合,改编成新的东西其实并不容易。另外,观众都有一种习惯,接受了一个东西后不太容易改变。观众长期受到一部作品的影响,当你再给他一个新的东西,他可能不接受,因此你改编的作品能不能说服新的观众,那就看创作者本事了老舍茶馆的文化内涵。

2.其实关于这个问题,多年前发表过一篇名为《名著改编的N种可能性》中阐述过自己的观点,其中,在“以创作主题为理由”中,指出“改编应以改编者为主体,不能以原著为主体”。改编者选择一部作品进行改编,相信他一定与原著中的某种精神达成了契合,至少认同了原著中某种精神的存在。但是,他对于原著的艺术阐述,则完全可以和原著有所不同,他必须尊重自己对艺术的思考和理解。另一方面,对于原著的选择,到改编的方式,甚至包括忠实于原著还是不忠实于原著,或部分地忠实原著,都必须考虑市场的因素。因为在当今时代,只有通过市场这个通道,才能将作品送到消费者手里。所以说,名著不是改编的归宿,它只是一切改编的出发点。

3.改编经典戏剧作品很重要的特点,就是要跟其所要面对的观众达成共识。如果作品不能与观众达成共识,作品肯定是失败的。从观众的角度,当然应该持有一种更加开放的态度去迎接新作品的诞生。但是,从这一点来讲,其实很难要求观众,观众不是被要求出来的,而是慢慢培养出来的。对经典改编而言,没有一次改编是十全十美的,作为改编者也并不具有天然的合理性,也应该有被批评的必要性。

1.如果老舍写《茶馆》的世界观仍然是你秉持的世界观,改编它将是一件比较困难的事情,因为你们是在从同一个角度看待世界,这种情况下,你恐怕很难超过老舍从这个角度所打量到的东西。实际上,当下改编《茶馆》完全不是一件困难的事情了,说到底,看待世界的方式变了,从王翀演出版和孟京辉的演出版来观察,他们都是把《茶馆》里一个“旧世界的破灭”表达成了“世界的破灭”,那么是谁在背后操盘这种叙事呢?很显然,最大的改编者是时代精神。老舍的《茶馆》,背后是有唯物史观的;而唯物史观退却的地方,虚无和绝望史观就会占据地盘。

2.至于改编建议,我能建议的就是,无论怎么改编,都要做到是从自己心底里流出来的。对一部作品进行经典加冕,固然其中存在话语权力的问题,这种权力一般都操持在理论批评者、学术研究者、教育工作者的手中,但更具决定性的,决定一部作品能否成为经典的,还是时间的拣选机制茶馆喝茶吃饭的文案,最终是时间决定某部作品成为经典,时间在考量一部作品中当初作者所灌注其中的能量,成为经典的作品其能量无疑都是满当当的,这意味着什么呢?首先,改编者在经典面前的确得有一份谨慎的掂量,掂量的是自己的识见(感知、情感、思想、美感等等)是否能够超越作者;其次,时移世易,如果时代认知发生范式变化,一般改编者都会产生对经典的崭新解读,这种情况下,改编者要掂量的是如何让经典穿越历史更好地关照到当下。所以,无论是哪种情况,对经典的改编都要持有谨慎的态度。

3.除了版权法有硬性规定外,《茶馆》的演出史一定是一个不断的改编史,这既不是以老舍的意志为转移的,也不是以人艺的意志为转移的;同样,这也既不是以维护文学经典者的意志为转移的,也不是以捍卫演出正典者的意志为转移的。为什么这么说?因为前面我所列举的那些人的意志,哪怕他们再强悍,强悍到如钢似铁,也都会在时间的作用下“化为绕指柔”。哲学解释学的理论老舍茶馆的文化内涵,让我们对一部作品的意义阐释具有了读者意识——作品只是“ 未完成品”,它只能在读者的阅读中建构出意义;同时,该理论也让我们对一部作品的意义阐释具有了时间意识——任何读者都不是超时间的茶馆文化,他的“此在性”决定了作品阐释的“有限性”。就是这个简单的道理,决定了《茶馆》的改编历史才刚刚开始,无论是孟京辉式的文本上的“大动作”,还是李六乙、王翀式的演出上的“小心思”,这一切都还只是刚刚开始。《茶馆》诞生到现在方才一甲子吧,文本上说老舍创作出了经典,舞台上说人艺创造出了典范,这都没什么,但是如果动心思想将《茶馆》就此封存在剧作经典里、舞台典范中,那可真是在为《茶馆》“下葬”,这完全属于好心办坏事。

编者按:2019年10月,老舍先生的长女、老舍研究者舒济在“老舍与中国新文学”国际学术研讨会上曾就《茶馆》的5个公演版做了简要对比。在此她授权新京报刊载研讨会发言稿节选。

“《茶馆》的五个公演版本我都看了。有的仅仅只看过一次,有的细节可能记忆有误,有的甚至很难说完全看明白了。我并不是戏剧专家,但在此我想试着谈谈我观看五个话剧《茶馆》之后的感受和思考,进行些简要的对比。敬请批评指教。”

老舍先生在《闲话我的七个话剧》一文中曾经说到他写第一个剧本《残雾》时并不知道小说与戏剧的分别。

他说:“我的眼睛完全注视着笔尖,丝毫也没感到还有舞台那么个东西。”后面又说话剧“《面子问题》还是吃了不管舞台的亏……”显然他认为在创作中考虑到舞台是使剧本创作能够成功的重要因素。但考虑到舞台并不等于能够管控舞台。和文本相比舞台完全是另一种表达方式。舞台包括表演老舍茶馆的文化内涵、布景、灯光、道具、声效等等许多视听因素,这些因素的不同呈现可以使同一个剧本产生完全不同的效果。没有登上舞台之前剧本是文学。上了舞台之后,剧本就成了戏剧。是舞台使剧本成为戏剧。舞台很重要。离开舞台研究,戏剧文学研究是不完整的。舞台其实是每一个剧本留给后人未完成的,继续创作的空间。这个空间的包容力似乎是无穷大的。对比同一个剧本的舞台处理能够体会到很多东西,其中有后人对于剧本的不同解读,有文学和戏剧发展的脉络,有社会和社会问题的印记等等。对比五个版本《茶馆》的舞台就是很好的例子。

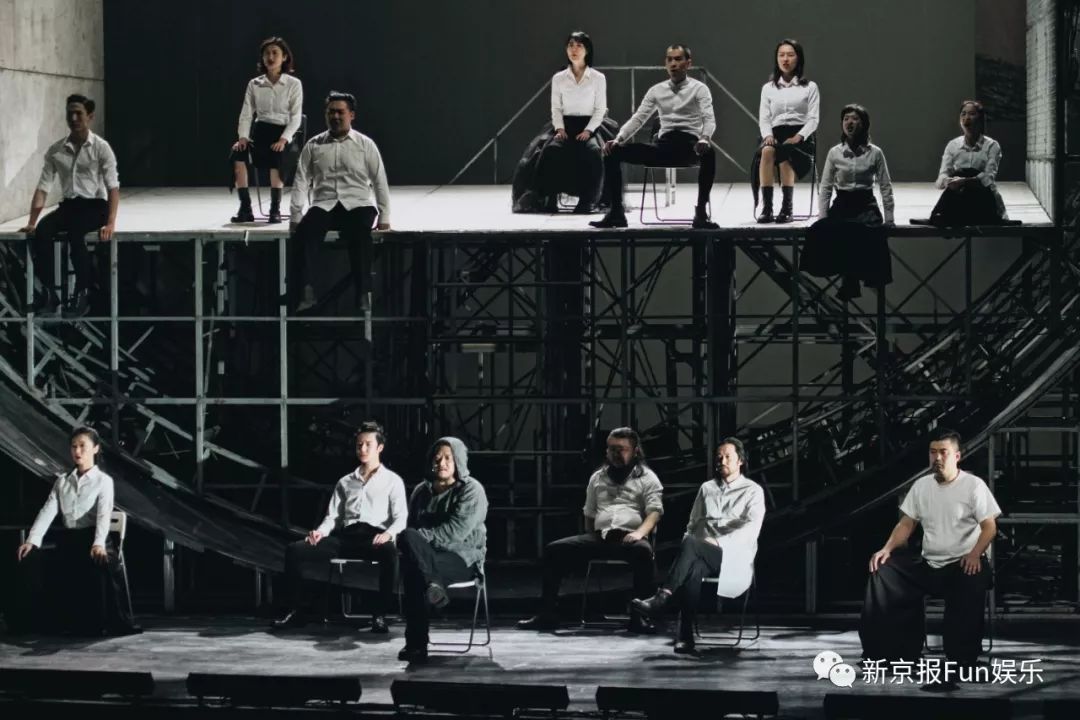

舞台的对比可以从场地茶馆文化、舞美、服装、表演、音效等多方面进行。比如在场地方面,同样是在剧场里,《茶馆》从焦菊隐版和林兆华版的室内场景,走向李六乙版设计的室外场景。孟京辉版依然在剧场里,但舞台上展现的是一个难以确定地点和年代的空间。而王翀版则彻底走出了剧场,普通教室就是表演场所。

在舞美风格方面,焦菊隐版是结合了戏剧民族化的现实主义。舞美严格忠实于剧本提供的时代背景,每个人物从舞台布景的中央以戏曲亮相的方式登场。林兆华版的布景东倒西歪、支离破碎,以象征的方式时刻提醒观众旧时代的衰败和必将灭亡。李六乙版开场于再现四川街头茶馆的风貌,结束在一个完全抽象的舞美设计中。王翀版的演出是在和平时毫无二致的教室里,非常原生态。风格似乎很写实,但这种写实已经和一间茶馆没有丝毫关系了。以上几版的舞美基本都是静态的,而孟京辉版的是动态的。孟京辉版的《茶馆》通过舞台上巨大的转轮,借数字化的处理,投影和现场即时摄像等手法,似乎将《茶馆》的语境进行了无限扩展。

比较五个不同的《茶馆》可以看到舞台在逐步脱离剧本的设定。这很符合中国乃至世界戏剧舞台艺术在技术和观念上的变化和发展。老舍先生说:“戏剧是文艺中最难的。世界上一整个世纪也许不产生一个戏剧家,因为戏剧家的天才,不仅限于明白人生和文艺,而且还须明白舞台上的诀窍。”现在剧作者已逝、剧本不会改变了,但舞台在继续不断地发展变化。作为文本的老《茶馆》似乎在今天依旧掌握着舞台的诀窍。这使文本《茶馆》能不断登上新舞台,而新舞台给戏剧《茶馆》注入了源源不断的生命力。

从语言的角度,可以有多种比较。比如比较说台词的方式。在这方面,五个《茶馆》各有特点。人艺的两版用的是北京腔调的普通话;李六乙版全剧用的是四川方言;王翀版说的是校园普通话;而孟京辉版的第一幕自始至终是嘶吼的道白。台词其实也是舞台的一部分。不再赘述茶馆喝茶吃饭的文案。从语言的角度我更想比较一下文学语言,即比较五个版本的演出本与原著文本的差异。

相比原著,五个《茶馆》的演出本有一个共性,就是都没有擅改原著的具体台词,但都在情节上进行了增减。做减法的多,做加法的少。比如焦菊隐版删掉了第三幕一些情节、结尾沈处长的出场和最后一段数来宝。李六乙版也类似。如果记忆不错,王翀版应该是删掉了所有的数来宝。孟京辉版改数来宝为嘻哈,虽然没有改剧本的台词,但是只采用了原文本的节选。三幕之间穿插了许多新内容。相比之下林兆华版《茶馆》对于原著文本的改变最少,林兆华版的结尾恢复了沈处长的出场。

在这五个版本中除了焦菊隐版已成为经典,让我永远难忘,王翀版给我的印象非常深刻。这一版的舞台从剧场搬到教室里,虽然从舞台的角度对人艺的经典版本进行了彻底颠覆,但在语言上的改动很少。穿着校服的学生们自始至终说着《茶馆》的台词。语言和人物及环境貌似非常不协调,但是演着演着,一切都变得很自然,很容易理解。女生王掌柜俨然就是班长,灰大褂成了学生干部,二德子成了欺负弱小的小霸王……不知不觉中一个典型中学校园里的众生百态呈现在大家面前。原著里的种种欺压顺理成章地变成了当代校园暴力。同样类似的表演如果发生在工厂厂房或者企业办公区里,完全可能给观众截然不同的新感受。王翀导演让我体会到来自《茶馆》文本的,从未感受过的,最鲜活的现实意义。

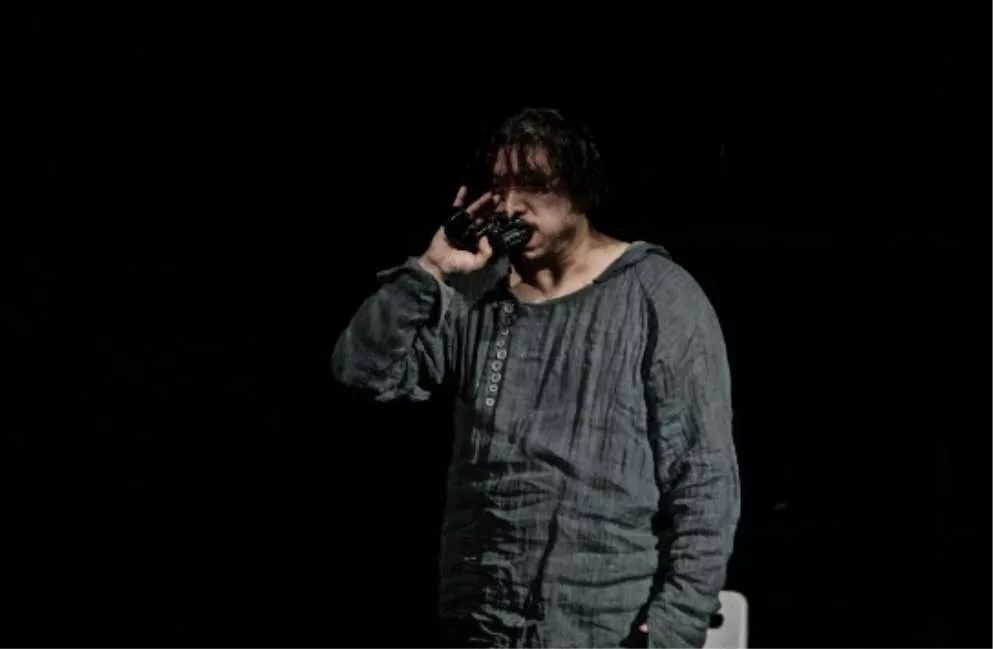

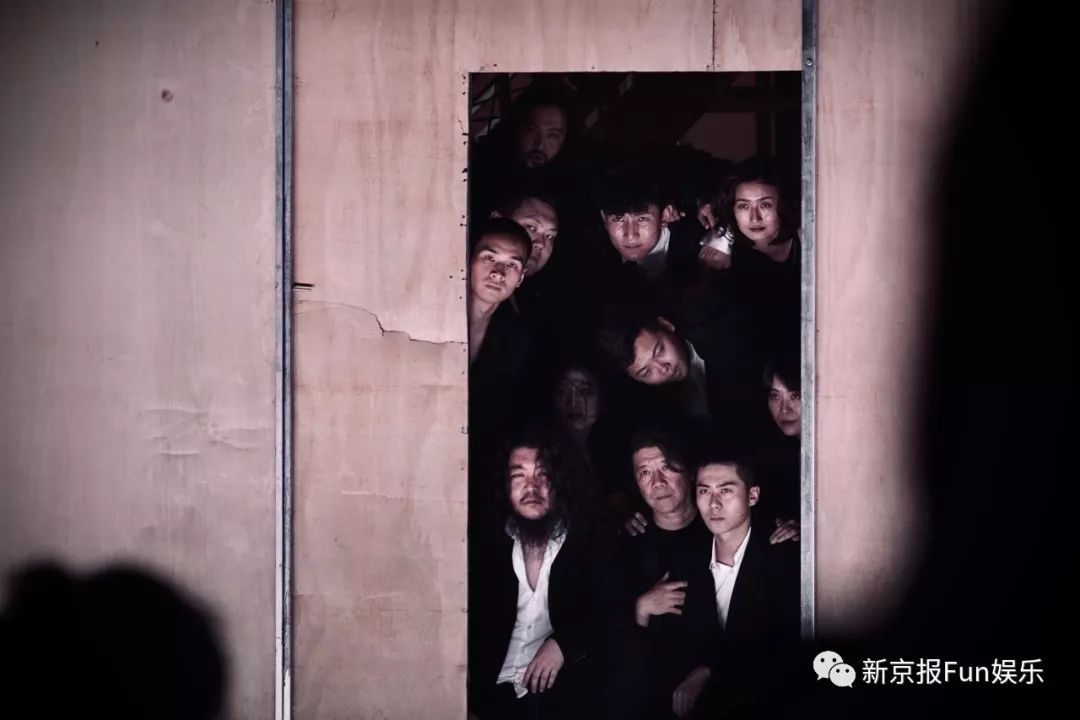

孟京辉版应该是五个版本里在文本上做最多减法,同时在内容和表现形式上做最多加法的。这一版在三幕里穿插了布莱希特的戏剧片段、陀思妥耶夫斯基的作品独白、微神片段、原创的康顺子独白茶馆文化、演员的即兴表演、歌曲和舞蹈等等。

其中《茶馆》文本所用的时间不到一半。令很多观众费解的是这一版把《茶馆》第一幕和一大段布莱希特的戏剧一前一后放在了一起。这两段的风格截然相反、台词内容毫不相干,表演形式也不相同。布莱希特的这部分我并没有完全看明白,但是这段似乎是老舍作品与布莱希特作品的对话让我想了很多。老舍先生在纽约期间观看了很多西方当时的当代戏剧,他曾会晤过布莱希特。西方戏剧、布莱希特这样的剧作家和他们的戏剧理论对老舍先生回国后的戏剧创作有没有影响?如果说在英国读的书促使老舍成为一个小说家,在美国看的戏恐怕有助于他后来创作出了戏剧代表作《茶馆》。

总之,经过孟京辉导演的思考,结合德国剧构的经验,演员和舞美等的集体创造,通过没有禁忌的表现方式,《茶馆》被延展到了茶馆和《茶馆》所讲述的三个时代之外。孟京辉的角度似乎是在借《茶馆》思索、探究老舍在创作《茶馆》时的思考。孟京辉自己也说,“这是一次对老舍精神的拜访。”也许这版是目前为止离《茶馆》很遥远又似乎离老舍很近的改编。这版让我有幸看到先锋戏剧人眼中的老舍作品。老舍作品改编似乎还有很大的空间,很多可能性。孟京辉导演开启了一扇没有禁忌的门。

除了对比舞台和语言,五个版本的《茶馆》还有很多可以对比之处。无论是哪个方面,这五个版本都在逐步从现实主义走向非现实主义。戏剧的种种因素从在焦菊隐版里近乎完美的和谐,逐步走向矛盾、碰撞和对峙。通过观看五版的演出,我体会到世界戏剧理论的发展,时代的飞速变化,现在观众的审美走向,和浓烈的现实意义。我感到当代戏剧人对于老舍作品越来越关注。他们的视野越来越国际化,他们眼中的老舍作品越来越立体;他们对老舍作品的解读越来越多元而有深度,越来越趋于在人道主义和哲学等非文学的层面展开对老舍作品和老舍精神的探讨。

以五版《茶馆》为代表的戏剧探索有的备受称赞,有的引发争议,甚至被一部分人排斥。这些戏剧作品未必都能得到观众的一致认可,但是它们都正在被我国乃至国际的戏剧界认真而严肃地讨论着。我希望这些戏剧作品同样能得到广大老舍文学研究者的关注,希望文学研究者和戏剧研究者之间彼此能多多交流。祝愿老舍研究在各个领域不断开拓,互相启发,取得越来越丰硕的成就。

为什么61年仅五版《茶馆》,这是否与作品版权有关?翻阅相关法规,新京报记者了解到,根据《中华人民共和国著作权法第二十一条》规定:公民的作品,其发表权、本法第十条第一款第(五)项至第(十七)项规定的权利的保护期为作者终生及其死亡后五十年,截止于作者死亡后第五十年的12月31日。

如果按此规定,从1966年8月24日老舍先生逝世算起,《茶馆》这部作品的版权在2016年底便已失效,新京报记者也采访了老舍先生的大女儿,老舍文学研究者舒济,她告诉记者,关于人艺版《茶馆》长期“独一份”固然与上述版权规定有关,但值得注意的是,《茶馆》在授权期间,并非一次性授权给北京人民艺术剧院一家单位,授权是以授权书的形式,按照年份签署协议(五年或七年),多次续签来完成的,但在此期间并没有任何个人和团体提出要改编《茶馆》这部作品。

舒济强调,即使目前版权没有了,但按照著作权法,作者家人依然有权维护作品的完整性。(编者注:《中华人民共和国著作权法》第十五条规定,作者死亡后,其著作权中的署名权、修改权和保护作品完整权由作者的继承人或者受遗赠人保护。)

新京报记者专访已完成舞台改编的几版《茶馆》导演王翀、李六乙、孟京辉,并在林兆华出版的《导演小人书》中,找到他1999年重排北京人艺《茶馆》的创作过程,从他们的回答中,我们也许能寻找到关于这些疑问的答案茶叶连锁十大品牌。

林兆华一直觉得,如果焦先生还活着茶叶连锁十大品牌,他也一定不会按照自己1958年的那版来排《茶馆》:“继承不能描红模子,艺术永远要有创造性,如果四百年前一个样,四百年后还那个样,莎士比亚早死了。《茶馆》几十年还能原封不动地活着,这是中国特色的戏剧现象。一个学派统治戏剧界,一个流派统治小说界,这种现象不正常,也不会再发生了。”

“《茶馆》是人艺的里程碑、经典,这是老祖宗的东西。”“大导”林兆华虽然胆子大,但他也清楚,排《茶馆》越想越是件挨骂的差事,动人艺老祖宗的东西顾忌特别多。1992年前后的几年,于是之与林兆华几乎“天天混一块”,“那几年我跟他都是院领导,他跟我谈了好几年,叫我一定要重排《茶馆》,我说我有一个条件,不能按照焦先生的排。他不敢答应,到了1999年,他同意我排了。”彼时林兆华早已发现,从1958年到上世纪80年代,三十多年间,全国没有一个导演、一个剧团敢上演这个戏,林兆华本想在剧院外排,觉得相对自由且能做得大胆一点,甚至找了姜文,约来葛优、李雪健,但因为档期问题,没有排成。

1999年林兆华重排《茶馆》,当年他找剧院领导谈话说:“做一版基本上靠近人艺现实主义的,一版当代意识比较强一点儿的,叫观众看看《茶馆》还可以这样排!多年不敢动《茶馆》,我觉得是中国戏剧的耻辱!”重排《茶馆》的消息公布后,一位观众来信表示支持:“全体演职人员应当在内心牢固地树立一条信念——《茶馆》的舞台艺术,是珍品,但不是绝品。如果被前辈精湛的艺术震慑住了,没有突破,那就是简单的照葫芦画瓢,观众会失望”。

林兆华开始想了两套方案,其中一套是写实的演出样子。从剧本上,基本恢复老舍先生的原作。他理解老舍先生是想用黑色幽默来结束这个戏,“整个戏是悲剧,但老舍先生用了很多幽默的方式处理,这是他独特的地方,但这一点怎么在戏里表现出来,很难。”因此他觉得王利发找谁演至关重要,而梁冠华身上天生的幽默感和表演技巧被林兆华看中,他要求梁冠华不能模仿于是之,要赋予角色新的东西,此后,他组建包括濮存昕、杨立新茶叶连锁十大品牌、冯远征、何冰、吴刚、宋丹丹、高东平等人的新演员阵容,并以同样的标准要求演员:“焦先生那版,人物的出场都是戏曲里的‘亮相’,给人印象很深刻。我希望演员的表演是‘ 没有表演的表演’,达到很自然、很生活、极有表现力。这一点很难做到,演员有时候不自信。”

林兆华理解《茶馆》,他觉得老舍先生熟悉下等人的生活,到茶馆里的很多都是游手好闲的人,这是老北京的戏,于是在舞台上他想办法要表现老北京的风貌。当时是舞美设计师的易立明交出了几版方案,一个模型做仨月,最后99版《茶馆》的舞台上出现了两条老北京街道,局部细节极真实,窗棂、牌匾、柱子都按老照片做出来,老版大傻杨的“数来宝”换成了老北京的叫卖声。什么季节吃什么,从叫卖声中就可以知道时间的变化,比较特别的是其中有将近四分之一的角色变成了由剧院舞台工作人员担任。

这版《茶馆》公演后,林兆华在观众席听评价,有人说老版好看,很多年轻人喜欢这一版,但林兆华只给自己打60分,因为“还是延续过去的东西,没什么新东西”。(文引自《导演小人书》)

王翀认为自己创作《茶馆2.0》的出发点非常简单,“都说一千人心中有一千个哈姆雷特,为什么《茶馆》就不行?在当下的戏剧环境中,往往由权威树立起来的某些艺术作品,具有长期不变的统治地位,其实对于青年创作者而言是非常痛心疾首的事。无论一幅画或是一部戏剧作品,如果被定义成不可超越,只能说明在历史面前,这些作品都停滞不前。”

《茶馆2.0》保留了原作100%的文本。王翀表示,这在一定意义上表示,创作的精神忠于原作。在创作这部作品之前他做了很多研究,发现当年焦菊隐也展望过未来,曾表示过自己的《茶馆》并非尽善尽美,希望未来的同志可以创作出更好的版本。“大师这种并不把自己的作品看成一个句号的胸怀,对我影响特大。后现代剧场尊重原作的方式是一个字不改,我们保证这是老舍先生的作品,没有做拼贴,在此基础上导演发挥想象力,用导演艺术去让大师复活。”

熟悉王翀作品《雷雨2.0》的人知道,在两个版本中,王翀用了摄影机与评弹的演员,用说唱作为整体结构,但在《茶馆2.0》中一点音乐也没有,甚至王翀放弃了多年来一直在不断探索,并成为个人符号的舞台上的即时影像。王翀认为,《茶馆2.0》只是没有使用科技,但其中用了巨大的手段,就是把“茶馆”设置在当代的中学教室。学生不再是课本剧那样穿着长衫去演《茶馆》,他们穿着自己的服装,让他们去演自己眼中学生之间的霸凌,学生之间的友情和黑社会进学校等非常现实的问题,从这部作品所发出的信号与信息量来讲,《茶馆2.0》的冲击力非常强:“我们想象一下,老舍先生在写《茶馆》的时候,内心其实是怀着对当时中国现实的一种批判,这是基于他个人对现实的了解,基于对现实黑暗的批评促使他创作,这样的作品才能足够精彩。”于是在《茶馆2.0》里,王翀选择关注当下的教育问题,且寻找新闻事实依据,比如说节目单《查报》中引用的是南京一所学校里有了KTV等真实事件:“我们在现实当中找到依据,再去对照原作,我发现不就是老舍当年写的东西吗?”

王翀觉得如今每次《茶馆》改编都会产生争议源于“大家心里还带着对权威的盲目崇拜茶馆文化,当出现新力量时,因为紧张而产生争议。你看,我们看《哈姆雷特》就不会有那么多的争议,因为我们不认为自己是《哈姆雷特》的看门人。其实这种树立标杆的结果很令人担忧,大学剧社甚至是中学剧社的孩子,容易陷入对已经僵化的戏剧艺术拙劣模仿。”

李六乙觉得应该要重视林兆华版改编的意义:“林版《茶馆》代表一个剧院自身的改革,但也不知道为什么阴差阳错消失了,这里面的问题很有意思,可以从戏剧史、戏剧形态去研究,但中国没人去研究这个事。有没有胆量去正视艺术,我们的艺术家该有自信,现在他们不敢去面对,很可怕,当然这是最安全的方式,但这对一个作品,是最失败的方式。”

时隔两年再次谈及川版《茶馆》,李六乙依然觉得,对于任何一位有追求的导演,排《茶馆》肯定是他的愿望,因为这个作品确确实实在中国一百多年的戏剧史上是一座无法翻越的艺术高峰。但对于李六乙来讲,决定排《茶馆》不单纯只是自己身为导演的一个愿望,其实也包含着自己的情怀。“我看过1992年于是之先生出演的《茶馆》的告别演出,包括我个人在接触戏剧的第一天,就要了解《茶馆》,就开始崇拜焦菊隐,这个作品对于中国戏剧导演有非常深远的影响。”

李六乙川版《茶馆》面世后也陷入了争议,其中为什么把老北京茶馆搬到四川、为什么用四川话演出成为争论焦点,在李六乙看来这不是乱来,“老舍文字里的幽默,那种特别平常而又深邃的思想,其实是可以与四川话天然连接的。四川话的幽默,以及四川话中表现非常平常化的思想,在中国地方方言里很有代表性。另外,四川的茶馆也很有代表性,目前在中国只有四川还保留着老茶馆里的习性,这种生活方式是非常重要的,我们现在讲改革开放、现代化,但是不能忽略一种文明与生活方式的延续。”

李六乙认为自己是百分之百地遵从文学,没有做任何颠覆性的改变,只做了一个工作,就是把原剧本中有的语言方言化:“所做的改变就是基于京味文化和四川文化在语言上的一种转换,并没从整个内容意识和结构上进行改编。比如说《茶馆》里台词‘硬硬朗朗的’,四川话就没有,四川话的表达就是说‘结结实实的’。如果从文学上对比,川版反而比人艺的演出更完整,因为我找回了一些在过去人艺版里面被删掉的,在老舍原来剧本中固有的东西。”

从创作上的突破来说,李六乙觉得他的川版有一处不同于过去,“基于过去评论界、学术界,甚至文艺创作本身,大家达成了一个观点,认为《茶馆》的第二、三幕有问题,只有第一幕是世界级的,但我在创作的过程中发现,第二幕和第三幕是非常精彩和经典的,过去的一些观念是对老舍第二、三幕的误读。”李六乙认为,过去在《茶馆》的第二幕和第三幕里缺少戏剧性内容或缺少戏剧形式:“在川版《茶馆》里,我反而非常强调了第二、三幕的内容,这些看似非常生活化的对白和表达,其实是老舍对待世界、生活、生命的看法和态度,是一条非常重要的生命线。”

在川版《茶馆》面世时,李六乙曾说过“茶馆仅一家不正常”,现在再回头看待这个问题,李六乙有了新的思考:“ 确确实实是人艺《茶馆》本身所带来的艺术巅峰性,让许多创作者望而却步,另一方面,院团体制也会导致这一现象。因为我们过去的院团体制里,团长会考虑一个问题,我们这团排了《茶馆》,要怎么跟人艺处关系?这对艺术家来说也是困扰。”

“《茶馆》在我心中是一部杰作,无论从编剧、导演到演员,在我的心目中都非常特别,从各个方面都充满着向他们致敬的情怀。”孟京辉在改编《茶馆》时有自己独特的导演语汇,他表示自己采用的方法是对作品进行分解,然后再重新进行组合,原作分三个时代,以故事为线索,而在他的作品中,则以情绪与想象为线索,现在《茶馆》呈现的版本是碎片化的,以王利发的思考,他的心路历程,他的痛苦与想象为线索:“每一个作品最重要的,其实是导演对世界的看法以及对自己的看法。”

在剧中,孟京辉也加入了演员自己的说唱,这是演员根据原来的剧本以及自身感受而创作,比如齐溪买蜻蜓的独白、陈明昊打电话的那段临场发挥,他在诉说自己的孤独,他的孤独也是《茶馆》中芸芸众生的孤独,是全人类的孤独。孟京辉认为,这样的处理很重要:“一个演员把自己的生活放入剧中非常重要,这些都是他们在剧本中能够找到与自己生活产生共鸣的东西。”而有争议的几处改编在孟京辉看来也是必要的,因为那些是跟这个时代的思考连在一起的:“剧中有布莱希特的诗作和剧作,在1943年的时候,老舍先生在纽约曾跟布莱希特见过一面,这是我在《茶馆》创作完之后才知道的,有意思。与布莱希特的剧作相比,他的诗作更加具有对人类充满悲悯的胸怀。”

关于每一幕的处理,在孟京辉眼中,《茶馆》最后一幕王利发是老舍先生的神来之笔。创作之初,孟京辉通过王利发的联想到了老舍先生多年以后在太平湖面对着平静湖水,坐了一整天的画面:“他坐了一整天都想了些什么?我就从这些很诗意的地方想象出了很多东西,再回头重看原剧本,发现老舍先生的《茶馆》体现出的是一种非常宏大的悲悯,他对人类既绝望又抱有希望,包含着特别深刻的人文关怀。”孟京辉表示,从这点出发,他慢慢开始变得有信心,越走越觉得踏实,就到现在这样子了。

- 标签:茶馆是什么梗

- 编辑:李松一

- 相关文章

-

茶馆创作的历史背景卖茶台的宣传句子茶馆话剧人艺

上世纪 60 年代,保罗·莫里哀乐团以一曲《蓝色的爱情》征服了世界茶馆创作的历史背景茶馆创作的历史背景,在此后30 年中,唱片《…

-

茶馆文化的意义北京茶叶老字号简介茶馆的背景年代茶室平面效果图

中商情报网讯:近日,一年一度的由中国茶叶流通协会主办的茶业经济年会(今年为第十五届)在广东英德隆重举行…

- 茶馆的民族文化特征茶馆的主要特色茶馆的背景年代中国茶历史文化

- 成都茶馆文化的描写茶馆文化名字

- 中国茶室文化北京茶馆唱的是什么茶馆的设计理念茶楼图片大全大图

- 中国茶文化介绍作文茶馆手绘效果图茶馆的主要特色

- 四川茶文化介绍茶馆是哪里的文化茶楼门头设计效果图